体の柔らかさと運動時のパフォーマンスの関係性については、

いろいろなところで様々な議論がされています。

柔軟性の高さと運動スキルとの間の関係性は、

いろいろなところで議論されています。

今回は柔軟性について大きな観点から見てみようと思います。

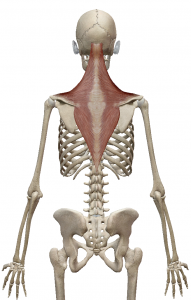

体が「柔らかい」方がいい理由

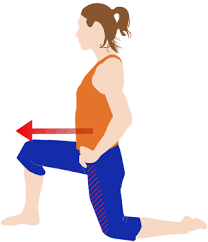

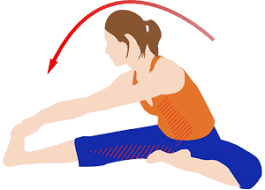

一般的に言われる「体が柔らかい」とは、

「関節可動域の大きさ」のことを指します。

関節可動域とは、関節がどれだけ大きく動くことができるかを示すものであり、

体をより大きく、よりしなやかに使うために重要となります。

運動の種類で言うと、芸術的な得点項目がある種目

バレエ

ダンス

スケート

飛び込み

体操

などにおいては関節可動域の大きさが「表現力」にも直結してくるため、

欠かせない要素になっています。

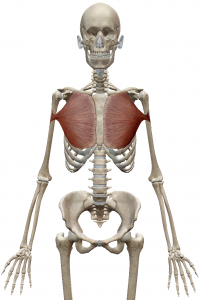

一般的な運動においても、体の柔らかさは重要です。

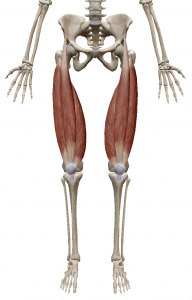

体が柔らかいということは、それだけ筋肉を大きく

伸ばすことができるということになります。

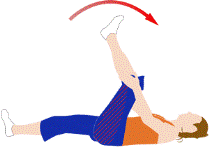

大きく伸ばされた筋肉は「弾性エネルギー×収縮力」によって

力を発揮するため、短い筋長の筋肉よりも大きな力を

発揮することができると言われています。

1の長さの筋肉が「1」から力を発揮すると収縮力しか

働きませんが、「1.5」から力を発揮すると0.5分の

弾性エネルギーも含むことができます。

これによって、筋肉の収縮力を高めることができるとされています。

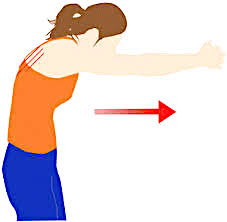

また「より長い時間」を使って「より広い範囲」で筋力を発揮する

ことができるため、単位時間あたりの速度やエネルギーが

大きくなることもわかっています。

さらに関節や筋肉の柔らかさは、

・血行が促進され、疲労の回復が早まる

・動作における”抵抗”が減少して、エネルギー効率が向上する

・体のバランスが整い、局所的な慢性疲労や怪我を予防できる

といったメリットもあります。

体が「硬い」方がいい理由

「体は柔らかければ柔らかいほうがいいのか」と言われると、

そういうわけでもありません。

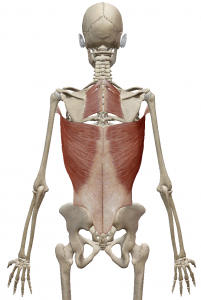

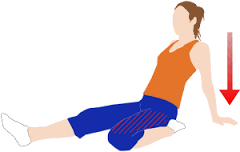

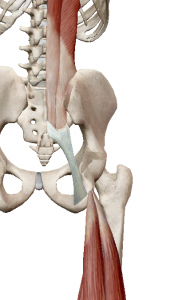

「過度に筋腱組織に柔軟性があると、変化した筋長と収縮速度により、

結果的に収縮力が低下する」と過去の研究データにもあります。

これは筋肉や腱が柔らかすぎてしまうと、筋肉で発生したパワーが周囲の

筋肉や腱に吸収されてしまい、骨にまで伝わらないということです。

逆に筋肉や腱が硬いと、筋肉の長さの変化がすぐに骨格に伝わるため、

より小さなエネルギーで大きなパフォーマンスを引き出すことができます。

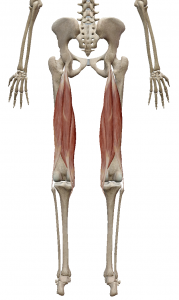

実際に「下肢と体幹部の柔軟性とランニング効率」を調査した実験では、

「柔軟性の”少ない”ランナーの方が弾性エネルギーによる跳ね返りが良くなり、

エネルギー効率がよい」という結論が導き出されています。

・陸上競技(短距離、長距離含む)

・競輪

・サッカー

などといった持続的に高い筋出力を要求され続ける運動においては、

ある程度の体の硬さは重要だと考えられています。

「柔らかい」・「硬い」一体どっちがいいの?

このように競技種目にはそれぞれ特性があり、体の構造は

変化してくるため、一概に「柔らかい方がいい」、

「硬い方がいい」と単純に結論付けることはできません。

弾性エネルギー活用時の注意点

「弾性エネルギー」の活用においては注意点もあります。

それは「体の硬さによる弾性エネルギーの活用」には、ある程度の

「筋肉量」と「しなやかさ」が必要不可欠であるということです。

トレーニングによる筋肉や腱の弾力性と、運動不足による

筋肉や腱の拘縮(こわばり)は全くもって別物です。

特にアスリートではない一般の人が弾性エネルギーを活用しようとすると、

肉離れや腱断裂といった大きな怪我につながってしまうことがあります。

一般の方にとっては「硬いことのメリット」よりも、

「柔らかいことのメリット」の方が圧倒的に多くあります。

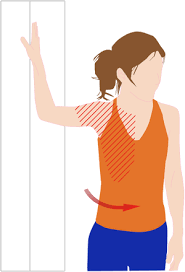

まずは毎日のストレッチを習慣にし、体を柔らかくして

・怪我の予防

・疲労の回復

・ストレスのない運動動作

を手に入れましょう。