G・W期間中の休診日のお知らせ

5/2(土) 通常通り診察

5/3(日) 休診

5/4(月) 休診

5/5(火) 休診

5/6(水) 休診

5/7(木) 通常通り診察

ご来院の際は、コロナ感染予防として、

マスク着用にご協力お願い致します

2020.04.30更新

G・W期間中の休診日のお知らせ

5/2(土) 通常通り診察

5/3(日) 休診

5/4(月) 休診

5/5(火) 休診

5/6(水) 休診

5/7(木) 通常通り診察

ご来院の際は、コロナ感染予防として、

マスク着用にご協力お願い致します

投稿者:

2020.04.14更新

私たちの体が感染症などに対して抵抗力を

獲得する現象を免疫といいます。

この免疫の働きは、強弱の差はあるものの、

誰もが持っている生体の防御システムです。

免疫力が低下していると風邪をひきやすくなったり、

アレルギー性の病気や生活習慣病にかかりやすくなります。

免疫力を高めておくことが、そのような病気の予防になるといえます。

免疫力を高める7つのポイント

1.腸を元気にする

腸の中には善玉菌と悪玉菌、そのつどどちらか強いほうに付く

日和見菌の3つに分けられ、善玉菌が多いと免疫力が高まります。

脂肪の多い食事、ストレス、睡眠不足、冷えなどで腸が元気が

なくなってしまうと、悪玉菌が増えすぎて免疫力が低下します。

2.食事

善玉菌を増やすには食物繊維を積極的にとることです。

特にヌルヌル食品、オクラやモロヘイヤ、海藻、こんにゃくなど

水溶性食物繊維を含むものは、善玉菌を増やし、便秘を解消し、

免疫力を高めます。

また、ヨーグルトに含まれるビフィズス菌は細胞膜に

免疫力を高める働きがあり、ビフィズス菌が腸内で作る

酪酸は大腸ガンを抑制するといわれています。

3.適度な運動

まずは1日に10分程度の体操をするだけでもよいですから、

運動の習慣をつけることが大切です。

可能ならば、うっすらと汗をかく程度の時間、

散歩ができるとよいでしょう。

運動は免疫機能を向上させる他にも、生活習慣病を予防したり、

転倒を防いだり、脳を活性化させ るなどの効果があります。

4.体を冷やさない

体が冷えると、肩こり、腰痛、下痢、便秘、生理不順、

貧血などのさまざまな不快症状が現れます。

体の冷えは自律神経を乱し、免疫力が低下します。

冬はもちろんのこと、夏でも冷房などで体が冷えないように

襟巻きや靴下、腹巻などを利用して冷え対策をしましよう。

5.ぐっすり眠る

夜にきちんと眠れば、昼間はすっきり起きて動けるようになります。

昼は交感神経が、夜は副交感神経が優位に働くという自然な

切り替えをするためにも、睡眠のリズムを確保することが重要です。

6.よく笑う

笑うと副交感神経が優位に働きます。

また、NK細胞という、免疫をつかさどる細胞が活性化される

ことが分かっています。

たとえ作り笑いでもそのような効果がみられます。

7.ストレスを貯めない

ストレスを受けると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、

交感神経が優位になり、その結果免疫力が低下します。

以上が、免疫力を高める7つのポイントになります。

よい生活習慣の人ほど長生きであるという研究があります。

「喫煙をしない」「飲酒は適度か全くしない」「定期的に運勤をする」

「適正体重を保つ」「7~8時間の睡眠をとる」「朝食を食べる」といった

よい習慣が多くある人ほど、身体的・精神的な健康度が高くなっています。

また、若いころからよい習慣を身につけている人が健康であるのは

もちろんですが、高齢になってから生活習慣を改善した場合でも、

健康上の効果があることがわかっています。

今からでも遅すぎるということはないので、

少しずつ生活習慣を見直してみてください。

投稿者:

2020.03.30更新

まだまだコロナウィルスが世界中で猛威をふるっています。

日本でも、先日1日の感染者数が100人を超えました。

いよいよ本腰を入れて個々人で対策していかなければ

ならなくなってきています。

そこで、今回は前回のマスク関連の記事に引き続き、

意外と知られていない、マスクの捨て方を環境省が

教えてくれていますのでご紹介したいと思います。

以下、環境省抜粋

ご家庭でのマスク等の捨て方

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方

などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクや

ティッシュ等のごみを捨てる際は 、以下の 『ごみの捨て方 』に沿って 、

「ごみに直接触れない 」「 ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして

「ごみを捨てた後は手洗う 」ことを心がけましょう 。

・「ごみの捨て方」に沿っていただくことにより、ご家庭だけでなく、

皆様が出したごみを扱う市町村の職員や廃棄物処理業者の方にとっても、

新型コロナウィルスやインフルエンザウィルスなどの感染症対策

として有効です。

・ごみを捨てる際は自治体のルールに従うとともに、ポイ捨ては絶対に

やめましょう。使用済みのマスク等のごみを捨てる際にも、「ごみの

捨て方」を参考に、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかり

しばって封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことに

注意しましょう。

以上、参考にされてしっかり予防していきましょう。

投稿者:

2020.03.16更新

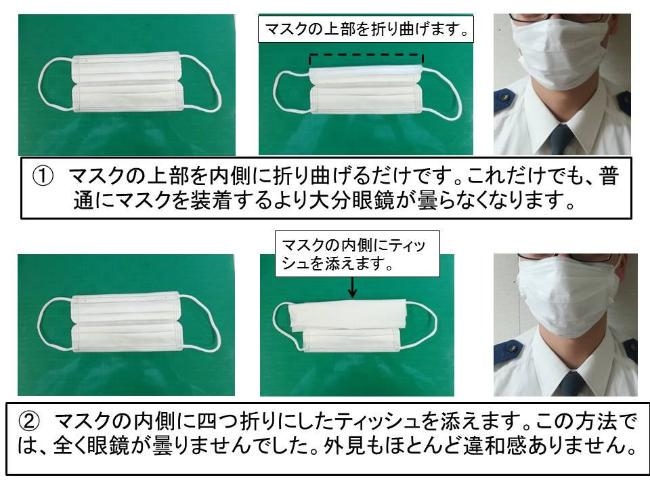

新型コロナウィルスの感染予防で、マスクを着用する人が増えています。

しかし、予防したくてもメガネをしてマスクをすると、

メガネが曇ってしまって困ったという経験は、

メガネをしている方なら、必ず一度はあると思います。

そんな悩みを解決する方法が、警視庁のサイトで紹介されて

いましたので、参考にされてみてください。

警視庁が考案した「メガネが曇らないマスクの付け方」

1、マスクの上部を内側に折る

2、4つ折りにしたティッシュを挟む

どちらの方法も簡単で、外見上の変化も気になりませんので、

メガネが曇ってストレスを感じている方は、試してみてください。

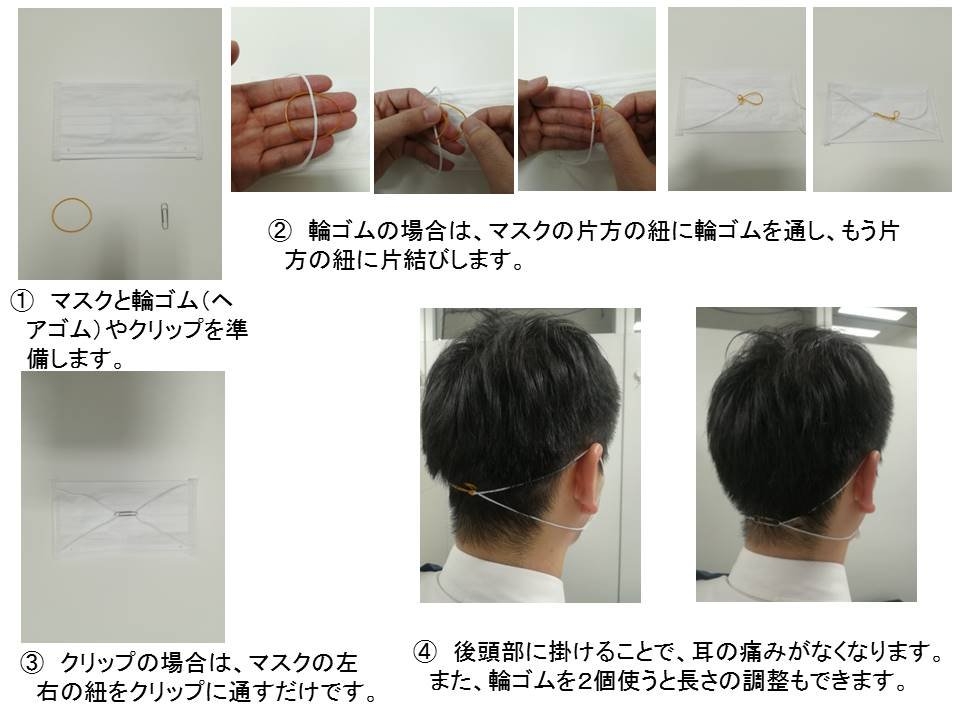

ちなみに、「長時間つけても耳が痛くならない方法」も警視庁から紹介されていますので、

参考にされてみてください。

投稿者:

2020.03.02更新

寒さのせいで自然と活動量が減ってしまう冬の間は、

消費エネルギー量も減少し体に脂肪がつきやすい季節です。

消費エネルギーが少ないのに、食べる機会も多くなってしまった結果、

冬太りになり、悩んでいる方も少なくないでしょう。

とはいえ、この寒さの中、ジムに行くのも、ジョギングや

ウォーキングをするのも億劫なのもわかります。

そこで、寒い外に出ずに、あたたかい自宅で出来る筋トレを実践し、

冬でも締まった体をキープしていきましょう。

今回は、体幹をはじめ全身をバランスよく鍛え、エネルギー消費にも

効果的な体の裏側の筋肉を強化する「レッグバランス」という

自重トレーニングをご紹介していきます。

レッグバランスのやりかた

レッグバランスは一度に多くの筋肉を刺激する「全身運動」なので、

続けることで筋力が着実にアップし、基礎代謝向上につながります。

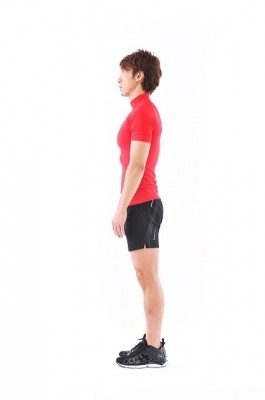

1.両足をそろえて直立し、胸を張り、背すじはしっかりと伸ばしましょう

両足をそろえて直立

2.両腕を前に上げると同時に、片脚を後ろに伸ばします。

この時に、体が一直線に床と並行になるように出来ればベストです

ステップ2

3.ゆっくりと元の位置(スタートポジション)に戻します。

次に脚を替えて、左右交互に10回連続して行います。

これで1セットです。

床と平行になるまでのポーズが難しい場合は、

斜めからのフォームで構いません。

続けていくうちに自然とダイナミックなフォームで

安定して動作できるようになります。

ステップ3

【レッグバランスのポイント】

・左右交互に連続して10回/1セットで、1日2~3セット実施が目安。

・勢いや反動を使わずにじっくりと行ってください。その分効果も高まります。

【レッグバランスの注意点】

・上半身を前へ持っていくように重心を調整し、

軸足を意識すると、体のバランスが取れるようになります

・初心者の人は無理をしないように。

身体を傾ける角度は浅くても構いません

「レッグバランス」は、動作はシンプルですが、トレーニング効果が非常に大きく、

実際にやってみると意外とキツいと感じる方が多いと思います。

また、筋力が鍛えられるだけでなく、バランス感覚も養われます。

冬太りは、放っておいても自然に解消されません。

残念ながら、年齢と共に筋肉量は減り、基礎代謝は落ち、

脂肪が燃えにくくなっていきます。

「レッグバランス」なら、日常生活のちょっとしたすき間で、

肩からお尻まで幅広く体の裏側を鍛えられるため、時間対効果も高く、

冬太り対策にぴったりの体幹トレーニングといえます。

是非、トライしてみてください。

投稿者:

2020.02.17更新

「くしゃみがひどく鼻水がとまらない!」

「目がかゆくて真っ赤に充血!」

今年も、花粉症の人には、ツラい季節がやってきました。

そこで、今回は花粉症の不快な症状を緩和できるツボを

10個ほどお伝えしていこうと思います。

花粉症におすすめのツボ10選!

首から上の不快な症状を和らげるツボ

その1:合谷(ごうこく)

首から上の症状全般に効くので、鼻水・鼻づまりから、目のかゆみや充血、

顔のむくみ、頭痛など、花粉症のさまざまなツラい症状の改善に効果が

期待できるオールマイティなツボです。

親指と人差し指の骨の付け根の合わさったV字になっている所にあるので、

初心者でも分かりやすいツボといえます。片方の手の人差し指と

親指ではさんで適度な力で揉みましょう。

目の充血やかゆみ、腫れぼったさをとるツボ

その2:魚腰(ぎょよう)

眉山(眉の中央)を、やや下から押し上げるように刺激します。

その3:太陽(たいよう)

眉尻と目尻の中間にあるこめかみのくぼんだ所にあり、

閉じた口を開けた時、ややへこむ箇所に当たります。

漫画に出てくるおばあさんはよくこめかみに膏薬を

貼っていますが、それがこのツボです。

ここを刺激することで、側頭筋や外眼筋に刺激を与えることになります。

その4:清明(せいめい)

目頭と鼻の付け根の骨の間にあるツボ。

目が疲れた時に無意識に押さえてしまう箇所です。

人差し指と親指の腹でつまんで、ぐっと押しこむように刺激します。

その5:承泣(しょうきゅう)

黒目の真下にある下まぶたの中央にあるツボ。

ここを下から押し上げるように刺激します。

鼻づまりを緩和するツボ

その6:迎香(げいこう)

犬歯の根本に位置し、左右の小鼻のくぼみにあるツボ。

ここに人差し指と中指を引っかけるようにして下に強く押すと、

鼻の通りがスッとよくなり、鼻づまりの改善に役立ちます。

その7:上迎香(じょうげいこう)

その名の通り、迎香のやや上に位置し、鼻の付け根の両側にあるツボです。

ここをぐっと押すと痛さを感じますが、ある程度の強さで

押さないと効果は期待できません。

鼻づまりに効果があるので「鼻通(びつう)」ともいいます。

鼻水を抑えるツボ

その8:大椎(だいつい)

首を前に倒した時、首と背中の付け根に飛び出る骨の下にあるツボ。

首の後ろにあり、少し押しにくい箇所なので、寝た体制で

ツボ押しするのがおすすめです。

鼻水など鼻の不快な症状の緩和が期待できます。

目・鼻の不快な症状を抑えるツボ

その9:曲池(きょくち)

ひじを曲げた時にできるシワの外端にあるので、

探しやすく、押しやすいツボといえます。

目の不快な症状を緩和したり、さまざまなツボを

押した時にバランスを取るのに有効なツボです。

その10:手三里(てさんり)と足三里(あしさんり)

「手三里」は、ひじを曲げた時にできるシワの端(曲池)

から指3本分だけ手首に近い位置にあるツボ。

「足三里」は、むこうずねの縁の少し外側にあり、

親指をすねに当てたとき小指が当たる所にあるツボ。

まず「手三里」を指の腹で間欠的に押します。

次に「足三里」を親指の先で強く押しこみます。

この2つの「三里」は左右の手足をセットで行うと、

花粉症の不快な症状により効果が期待できます。

以上が、花粉症におすすめのツボになります。

ツボの押し方としては、イタ気持ちいいところまで押して、

そのまま5~10秒押さえてください。

それを、各ツボ5回ずつ行います。

今回の花粉症のツボ押しは、夜寝る時に楽な姿勢で行うのがおすすめです。

特に鼻づまりのまま寝ると、就寝中に口呼吸になって翌朝頭痛になる

ことが多いので、ツボ押しで鼻づまりを軽減してから寝るようにしましょう。

ツボを押すことで血流がよくなって、副交感神経が刺激され、

リラックスするので安眠にもつながります。

少しでも、症状の緩和に繋がればと思いますので、

是非参考にされてください。

投稿者:

2020.02.03更新

事務系の仕事の場合、どうしても長時間同じ姿勢で座っていなければならず、

腰がだんだん痛くなる方も多いのではないでしょうか。

そんな方にお勧めの、イスに座ったまま3分できる

腰痛解消ストレッチをご紹介します。

座っているだけなのに、なぜ腰痛になるのか?

人間が2足歩行を行うようになって、上半身の重さを腰で支えなくては

ならなくなったために症状として表れるようになったと言われています。

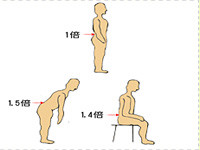

普通に立っている状態で腰にかかるストレスを1倍とすると、

腰を曲げて中腰の姿勢では1.5倍、イスに座っている姿勢では

1.4倍のストレスが腰にかかっています。

つまり、3時間じっと座って仕事をしていたとすると、3時間近く

中腰でいたのと変わらないストレスが腰にかかっているのです。

立位の腰にかかっている負荷を1とすると

座っている時は1.4倍、中腰の時は1.5倍の

負荷が腰にかかる

普段、腰にどれくらいのストレスがかかっているのか分かると、

腰痛に悩まされている人が多いのも納得頂けると思います。

腰痛の原因は筋肉へのダメージ

習慣的に悪い姿勢を持続したり、仕事やスポーツで同じ動作を

何回もくり返して、一部の筋肉を酷使したり、また打撲や捻挫を

放置した場合などに、その筋肉はダメージを受けてしまい、

本采の働きができなくなってしまいます。

ダメージを受けた筋肉は、血液の循環が低下し、老排物が溜まってしまいます。

また、血液不全(=血行が悪い状態)が起きているため、細胞が必要とする

酸素が供給されず、一種の酸欠状態になり、細胞は活性化されなくなります。

酸欠状態になった筋肉には、硬いしこりのような部分(緊張帯)ができます。

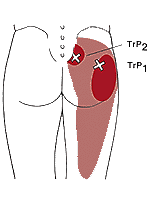

さらに硬くなった筋肉の一部には、トリガーポイントと言われる特に強く痛みを

感じる点が出てきて、その場所近辺のみならず離れた場所に関連痛と言われる、

じんわりした鈍い痛みが現れます。

【腰痛時のトリガーポイント1】

赤の部分がトリガーポイント、薄い赤の部分が

慢性的な痛みや重さを感じる場所

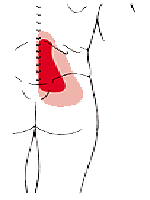

【腰痛時のトリガーポイント2】

腰骨の横がトリガーポイント、その周りに

鈍い痛みが現れます。

これらのトリガーポイント周りの筋肉の血行を

改善することで、痛みが解消されます

肩こりの時に起こる、後頭部からこめかみ、目の周囲に現れる頭痛も、

肩の筋肉(僧帽筋)のトリガーポイントの関連痛であると言われています。

腰周りの血行をよくするには、トリガーポイント周りのマッサージ、

ストレッチ、電気治療、入浴などが効果的です。

イスに座ったままできる腰痛解消ストレッチ

まずは、ストレッチを行う前に次の4つに注意してください。

1.伸ばしている部位に痛みを感じたらそこで止めてください。

2.ストレッチをしても筋肉が伸びている感じがなければフォームを再確認しましょう。

3.1つのポーズを30秒ずつ行ってください。

4.時間がある方は2~3セットまとめて行うとより効果的です。

以上のポイントに注意して、無理せずストレッチを行ってください。

腰痛解消ストレッチ1:ハムストリングスのストレッチ

1.イスに浅く座り片膝を伸ばします。

2.伸ばした側の足に両手を沿わせて、ゆっくりと上体を前に倒します。

3.腿裏の伸びを感じたら痛みを感じる直前の位置で30秒止めましょう。

※反対側の足も同様にストレッチします。

膝を伸ばして、両手を腿に沿わせながら

上体を倒しましょう

腰痛解消ストレッチ2:臀部のストレッチ

1.イスに浅く座り片膝の上に反対側の踵をのせます。

2.床についている側の足の膝裏を両手でつかみます。

3.両手で上体を前に引きつけましょう。お尻が伸びているのを感じたら30秒止めてください。

※反対側の臀部も同様にストレッチします。

膝の上に踵をのせ、上体を前に倒しましょう

腰痛解消ストレッチ3:腰部のストレッチ

1.イスに座り、両足を腰幅に広げます。上体を右に捻りましょう。

2.左手で右腿の外側をつかみます。

3.この状態で体をさらに右に捻りましょう。左足が内側に入らないように注意してください。

左側の腰周りの伸びを感じたら30秒止めてください。

※反対側の腰も同様にストレッチします。

体を捻り、手で足をおさえてから、さらに捻りましょう

以上がイスに座ったままできる簡単なストレッチとなります。

やり方は非常に簡単ですが、腰痛の原因となっているトリガーポイント周辺の

筋肉をしっかりと伸ばすことができます。

3分もあれば十分にストレッチできるので、皆さんも是非試してみてください。

投稿者:

2020.01.20更新

「筋トレしても、なかなか筋肉がつかない」という悩みを

耳にすることがあります。

筋トレの効果が出ない原因は、大きく分けて3つあります。

「なかなか体に変化が出てこない」と悩んでいる方は、

自分に当てはまっていないかチェックしてみて下さい。

間違え1:間違えた方法で行っている

よくあるのが、間違った筋トレをしているケースです。

正しいフォームを意識せず、ただがむしゃらに筋トレを

やっているだけでは、当然効果は出ません。

以下の3つのポイントに気をつけてください。

1.動作中は、常に腹筋に力を入れて、「体幹」を安定させる。

2.勢いや反動をつかわずにじっくり動作する。

3.指先、つま先までしっかりと意識する。

この3つのポイントを頭に入れて実践してみて下さい。

よくある失敗例をご紹介していきます。

例としてあげるのは、初心者でも取り組みやすい

体幹トレーニングの「アブアイソトリック」です。

「アブアイソトリック」は、腹筋より簡単なのに、

お腹をへこませる効果の高さで、評価の高い種目です。

しかし、やり方を間違えていて、肝心の腹筋をきちんと

使えていないケースもよく見られます。

■正しいポーズ

正しいアブアイソトリックの姿勢

両ひじとつま先を床につけ、体を一直線に保つ。このままの姿勢で30秒静止。

■よくある間違い1

お尻が落ちないようにキープする

お尻が落ちているパターン。

しっかりと腹筋に力を込めて、体を一直線にさせましょう。

■よくある間違い2

お尻が上がってしまうと、腹筋に効かない

お尻が上がりすぎてもNG。

体幹を安定させて全身のフォームを意識することが大切です。

間違え2:「回数」や「大きな動き」に重点を置いている

例えば、多くの人になじみのあるスクワットの場合、単純に屈伸して、

たくさん回数をこなせば、筋力アップするかというと、そうではなく、

正しいポーズで筋力に適切な負荷をかけないと、効果を最大限

実感することができません。

スクワットは、単にヒザを曲げるだけの運動ではないのです。

■本当に効くスクワット法

ポイントはお尻を突き出すこと

スクワットは、お尻を後ろへ突き出すようにして沈みこむのが正解。

その際、反り腰にならないよう、背筋はピンと伸ばしてください。

■よくある失敗例

ただしゃがむだけではNG!

直立姿勢からヒザを曲げるだけではNG。

体を沈みこませる時に、ヒザがつま先より前に出ないようにします。

「動作はゆっくり」が基本です。

大きく動作したり、回数を増やすと効果があるという思い込みがよく見られます。

間違ったフォームで筋トレをして体力的に疲れても、筋肉に

必要な刺激が与えられているとは限りません。

「筋肉を正しく刺激できているか」を常に意識するようにしましょう。

間違え3:筋トレの頻度が足りない

筋トレの頻度が足りないのも、「筋トレの効果が出ない」

と悩む人に意外と多いケースです。

筋トレの効果を実感したい場合、毎日やる必要はありません。

しかし、1週間に1度のトレーニングでは、筋肉量が増えていきません。

前回のトレーニングから1週間空けてしまうと、筋繊維の

自然修復により筋肉がより太くなる「超回復」の周期を

うまく活用できなくなるからです。

理想は1週間に3回、最低でも20分以上のトレーニングをすることです。

20分以上の時間がとれないときは、トレーニング時間は短縮しても構いません。

そのようにして、コンスタントに筋トレを続けていくと

3ヵ月過ぎるころには効果が体に表れてきます。

以上、筋トレの効果が出ない3つの間違えとなります。

正しい筋トレで、美しく健康な体を手に入れてください。

投稿者:

2020.01.06更新

明けましておめでとうございます

本年も皆様の健康のお役に立てるよう

精一杯サポートさせていただきます

よろしくお願い申し上げます

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

新春 お年玉企画!

2月末まで

予約制マッサージ

全コース 500円OFF!!

予約制マッサージが初めての方で

60分コースをご利用された場合

なんと 1,500円OFF

通常 5,500円(税込) ⇒ 4,000円(税込)

期間中、何度でもご利用いただけますので、

お得なこの機会に是非ご利用ください。

投稿者:

2019.12.16更新

年末年始の診察のご案内

12月30日(月) 通常通り診察

12月31日(火) 休診

1月1日(水) 休診

1月2日(木) 休診

1月3日(金) 休診

1月4日(土) 通常通り診察

投稿者: